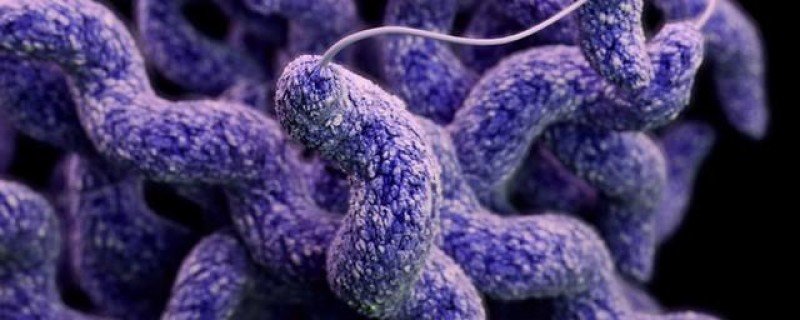

Кампилобактериоз - заболевание инфекционного характера, при котором возникает поражение желудочно-кишечного тракта.

Причины

Виды

В клиническом течении данного недуга принято выделять следующие формы:

- острую (длительность – до1-го месяца);

- затяжную (от 1 до 3 месяцев);

- хроническую (от 3 месяцев и более).

Типичное течения этой патологии бывает двух видов – гастроинтестинальное (локализованное) и генерализованное (септическое).

Симптомы

Для клинической картины данного заболевания характерна изменчивость симптоматики – от латентного бактерионосительства до тяжелейших проявлений.

У человека Campylobacter главным образом вызывает диарею. Кроме того, у пораженных лиц наблюдаются общее недомогание, лихорадка, интоксикация и обезвоживание организма, осложненные гастроэнтеритом. Больные жалуются на спазмы и боли в области живота, тошноту, рвоту.

У детей первого года жизни КБ-отклонения в основном приобретают генерализованную форму с повышением температуры, истощением, анемией. У взрослых такое течение осложняется бактериемией, развитием пневмонии, перитонита, воспалительных процессов в печени и головном мозге.

Хроническая стадия сопровождается волнообразным проявлением симптоматики, на фоне которой может возникнуть широкий спектр болезней разной этиологии.

Диагностика

Определенные сложности в постановке диагноза вызывает многообразие клинических проявлений КБ-патологии. И для объективной диагностики нередко требуется консультация гастроэнтеролога, терапевта, инфекциониста.

На начальном этапе особое внимание уделяется сбору анамнестических сведений и анализу эпидемиологических предпосылок. Для выявления патологических отклонений в органах и тканях используют ЭКГ, УЗИ, ректороманоскопию, эзофагогастродуоденоскопию, рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости.

Для дифференциации заболеваний со сходной симптоматикой (дизентерия, сальмонеллез, отравления), осуществляется выделение патогенной микрофлоры из крови, кала, мочи, рвотных масс, экссудата.

Высокой чувствительностью и специфичностью (93-100%) отличаются серологические методы КБ-диагностики. Из них активно используются реакции иммунофлюоресценции и латекс агглютинации, иммуноферментный анализ.

К вспомогательным методикам постановки КБ-диагноза относятся иммуноферментный тест определения Campylobacter-антигенов в образцах кала больного, а также молекулярно-генетическое обнаружение РНК кампилобактерий в биоматериале.

По окончании всех тестирований необходимо записаться на прием к врачу, который объективно интерпретирует полученные результаты в совокупности с клиническим диагнозом.

Лечение

Терапевтические мероприятия в отношении лиц с легкой формой недуга проводятся в амбулаторных условиях. Люди со среднетяжелым и тяжелым течением болезни подлежат госпитализации в инфекционное отделения.

Лечебная тактика формируется в зависимости от клинических особенностей недуга, степени тяжести, возраста человека, доступности и возможностей осуществления лечения.

В комплекс патогенетической терапии включают:

- диетотерапию – подбирается щадящий рацион с исключением продуктов, усиливающих перистальтику, бродильные процессы и жирной пищи;

- насыщение организма жидкостью (регидратацию) – оральное употребление и парентеральное введение водно-солевых растворов;

- назначение сорбентов – с целью энтеросорбции и для антидиарейного воздействия;

- ферментные препараты – для коррекции недостаточности поджелудочной железы;

- антимикробные средства – при тяжелом и осложненном течении заболевания.

Критериями выздоровления принято считать отсутствие воспалительных проявлений в желудочно-кишечном тракте, нормализацию температуры и стула, естественные размеры селезенки и печени.

Профилактика

Организация профилактической работы включает в себя ликвидацию инфекции у животных, соблюдение санитарно-гигиенических норм и технологических режимов переработки и хранения пищевых продуктов. В обязательном порядке требуется санитарный надзор за водоснабжением и питанием.