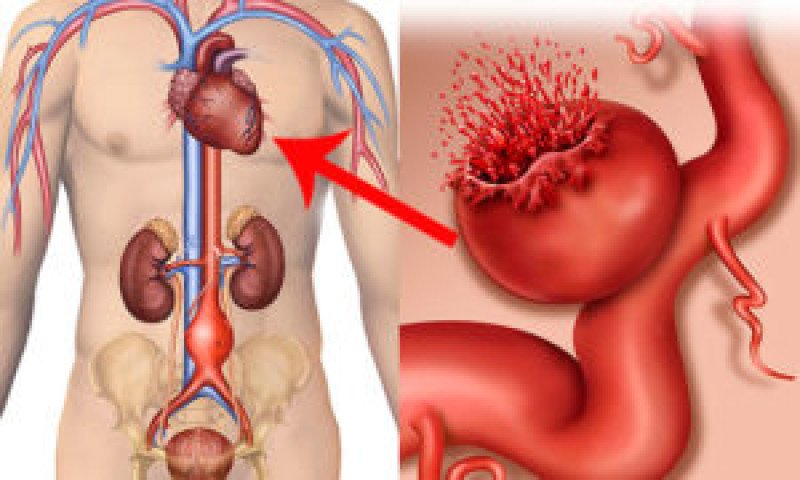

Аневризма сердца представляет собой болезни в работе сердца, сосудов и их систем. При данном заболевании наблюдаются патологические выпуклости в стенках сердца в истонченной области. Одышка, сердцебиение, отопноэ, астматические приступы, тяжелое нарушение ритма сердца, а также тромбоэмболические осложнения считаются главными выраженными признаками проявления данной болезни.

Виды

Современная медицина классифицирует заболевание на острый или хронический виды, которые в свою очередь являются самыми часто встречаемыми.

Острый вид заболевания характеризуется некротизированием участками в сердце и его мышцах, при развитии данных процессов внутри организма пациента происходит наружное или внутреннее выбухание при воздействии напряжения внутри желудочка (в случае местного распространения в очаг средостения межжелудочка).

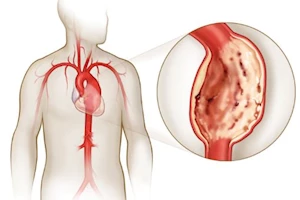

Хронический вид заболевания считается фиброзным мешком, который состоит на микроскопическом плане из эндокардиальных, интрамуральных или эпикардиальных слоев. При развитии данного вида оболочки истонщаются, а толщина зачастую не будет превышать даже 2 миллиметров. В полостях часто специалисты диагностируют пристеночные тромбы разных размеров, выстилающих исключительно область внутри либо практически полностью объемы органа (аневризматический мешок).

Причины

Причин возникновения болезни несколько. Основными из них считаются:

- трансмуральный инфаркт;

- некрозы;

- повреждения стенок человеческого «двигателя»;

- ранения (огнестрельные и ножевые), травмы, удары.

Массивный инфаркт вызывает разрушение структур мышечного слоя. Под воздействием силы внутрисердечного давления некротизированная сторона растягивается и истончается.

Существенная роль в формировании недомогания принадлежит факторам, способствующим повышению нагрузки на орган и внутрижелудочкового давления – раннему вставанию, гипертензии, тахикардии, прогрессирующей недостаточности. Развитие патологии этиологически и патогенетически связано с постинфарктым кардиосклерозом. В этом случае происходит выпирание стенки органа в месте соединительнотканного рубца.

Симптомы

Симптоматика достаточно ярко выражена. В нее принято включать:

- боли в груди, покалывания;

- головокружения;

- тошноту;

- отсутствие аппетита и физическую слабость;

- неуравновешенность;

- психомоторное возбуждение;

- кашель;

- повышенную потливость;

- увеличение шейных вен;

- сбой артериального и венозного давления;

- неустойчивый пульс.

Диагностика

Признаки данной болезни очень схожи с другими недугами сердечно-сосудистой системы. При обнаружении первых признаков стоит обратиться к кардиологу. К методам диагностики относят: МРТ, кардиограмму, рентгенограмму, УЗИ, клинический анализ крови.

На ЭКГ регистрируются признаки трансмурального разрыва, которые, однако, не изменяются стадийно, а сохраняют «застывший» характер на протяжении длительного времени. ЭхоКГ позволяет визуализировать полость поражения, измерить его величины, оценить конфигурацию и диагностировать тромбоз желудочка.

Обязательно нужно сделать рентгенографию органов грудной клетки. В случае подтверждения диагноза, необходимы зондирование главного органа, коронарография и ЭФИ. После поставленного диагноза доктором больной немедленно отправляется на терапию.

Тромбоэмболический синдром при продолжительной форме недуга выражается сильной окклюзией сосудов (чаще подвздошного и бедренно-подколенного сегментов), плечеголовного ствола, артерий мозга, почек, легких, кишечника. Потенциально опасными последствиями могут стать гангрена, инсульт, инфаркт почки, ТЭЛА, окклюзия мезентериальных сосудов.

Лечение

Терапия начинается с госпитализации человека в кардиологическое отделение. Назначается прием антикоагулянтов (подкожно), антисептиков и анальгетиков. При оперативном действии укрепляют главный орган.

Хирургическое вмешательство показано в связи с быстрым прогрессированием сердечной недостаточности и угрозой разрыва соответствующего мешка. При затяжной форме болезни производится для предотвращения риска тромбоэмболических последствий и с целью реваскуляризации мышцы.

В качестве паллиативного действия прибегают к укреплению стенок с помощью полимерных составляющих. К радикальным вмешательствам относятся процедура резекции (при необходимости с последующей реконструкцией мембраны заплатой), септопластика по Кули (при недомогании, связанном с межжелудочковой перегородкой).

После операции могут повторяться наскоки инфаркта, кровотечения.

Несвоевременно диагностированный инфаркт может осложниться в перерасти в затяжную форму недуга.

Профилактика

Профилактический период после резекции очень длительный. К основным рекомендациям относятся: своевременная диагностика инфаркта, снижение физических нагрузок, устранение стрессовых ситуаций.

Практический каждый месяц в течение года следует посещать лечащего врача.

Литература и источники

Видео по теме: